『竹ものさし』を使う6つの理由

小学2年生の算数『長さ』の学習では『竹ものさし』を使います。

「この時代に竹ものさし?」

「わざわざ買わないといけないの?」

「家にあるプラスチックものさしじゃダメなの?」

と考える保護者も少なくないでしょう。

現職の教員が『竹ものさし』を使う理由を説明します。

① 0の場所

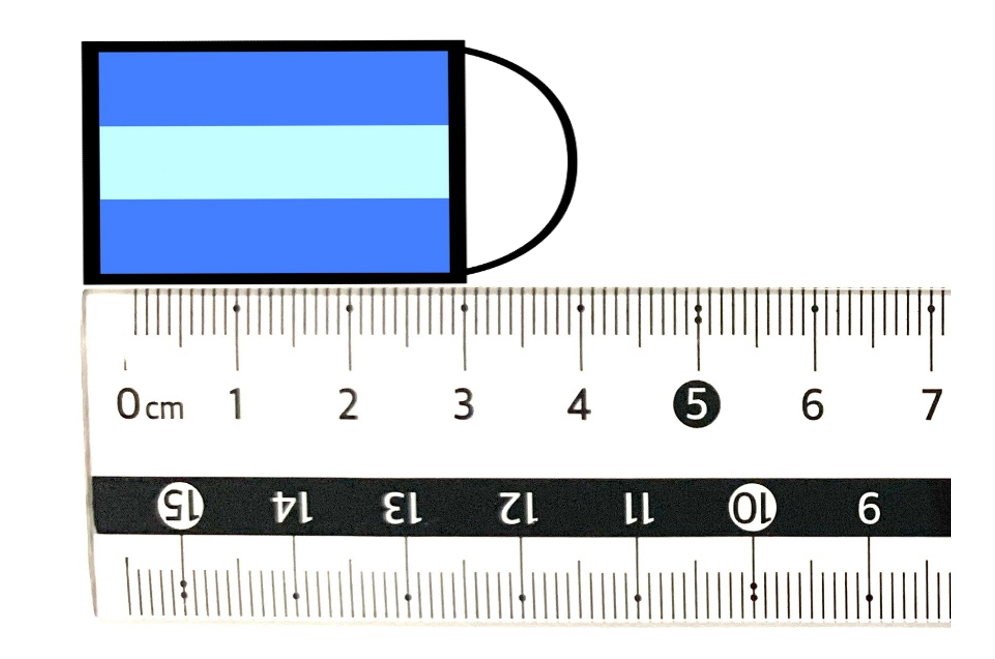

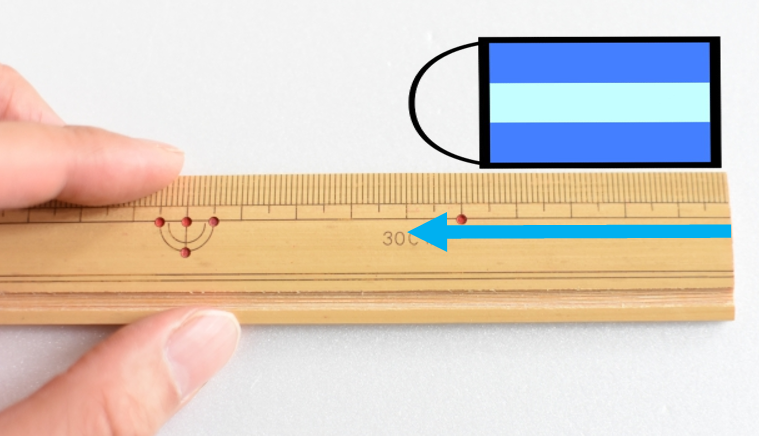

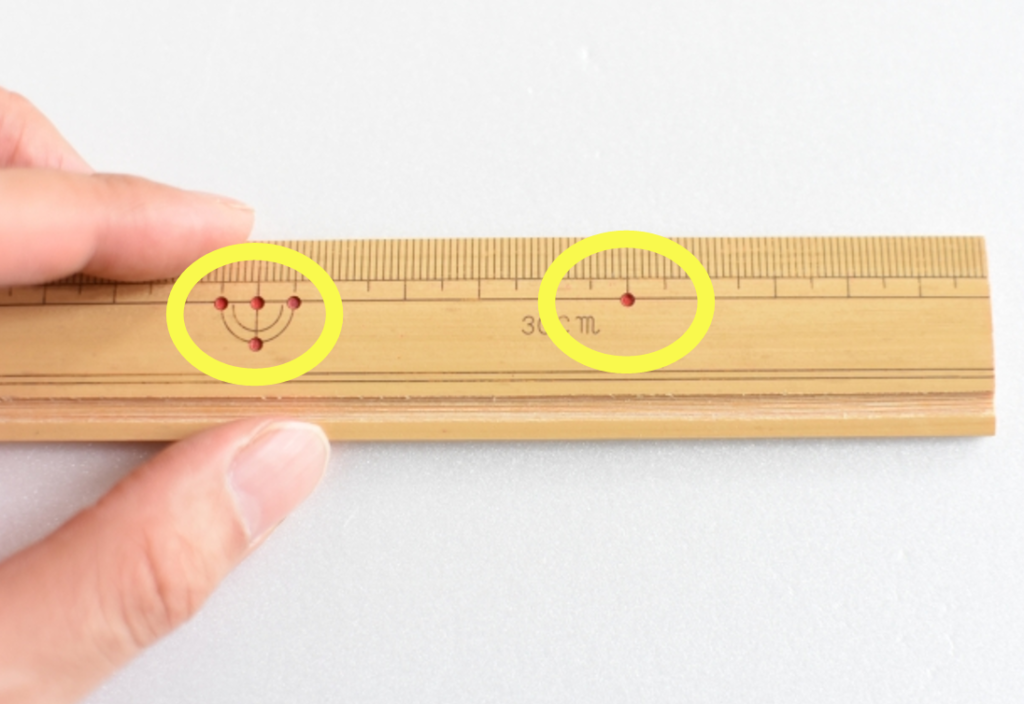

ものさしの0の位置がどこにあるのかを見てみましょう。

竹ものさしでは、0はものさしの端と一致します。

0がものさしの端にない場合、下の画像の様に計測をしてしまい、

「消しゴムは4cm」と間違えてしまう子が多くいます。このような誤答をさせないためにも、0がものさしの端と一致することは大切な要素なのです。

② 目盛りを読む経験

竹ものさしには、数字が書かれていません。一方、プラスチックものさしには、数字が書かれているものがほとんどです。

数字が書かれている方が子どもが間違えなくて済み、親切のように思えますが、実は数字がないことに意味があるのです。

(1) 数直線の学習へのステップ

竹ものさしに数字が書かれていないことによって、目盛りを読まなくてはなりません。

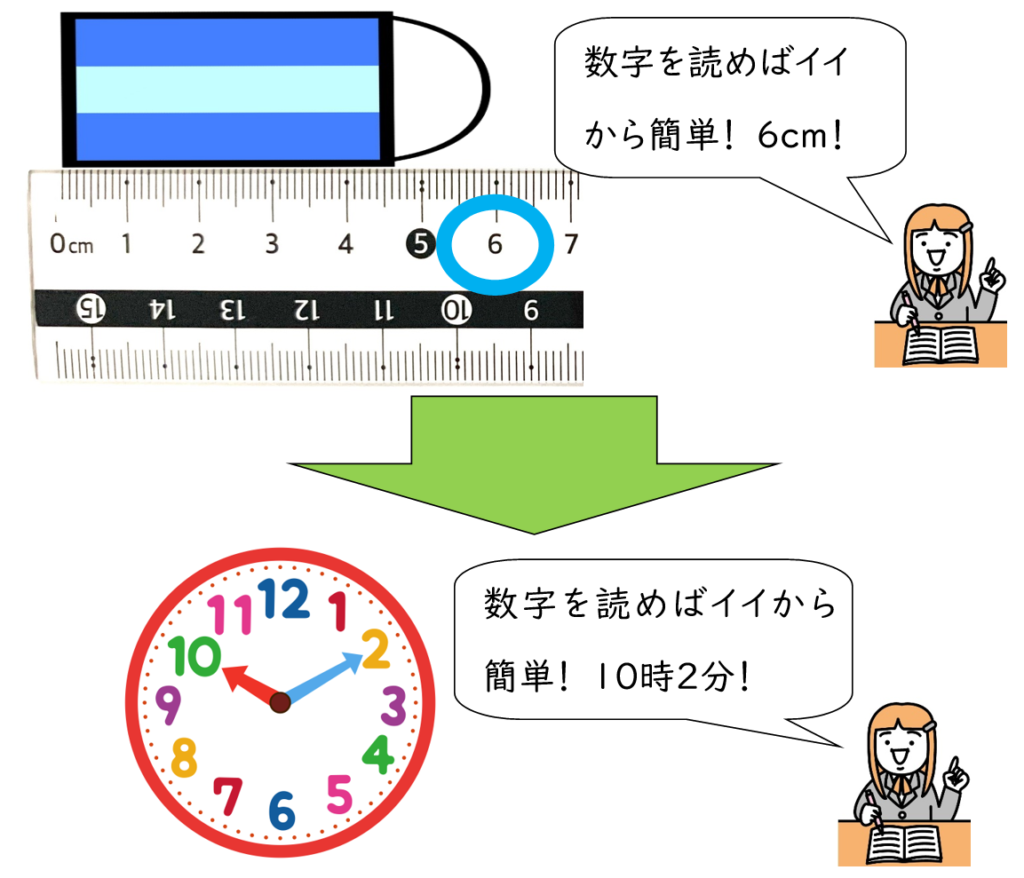

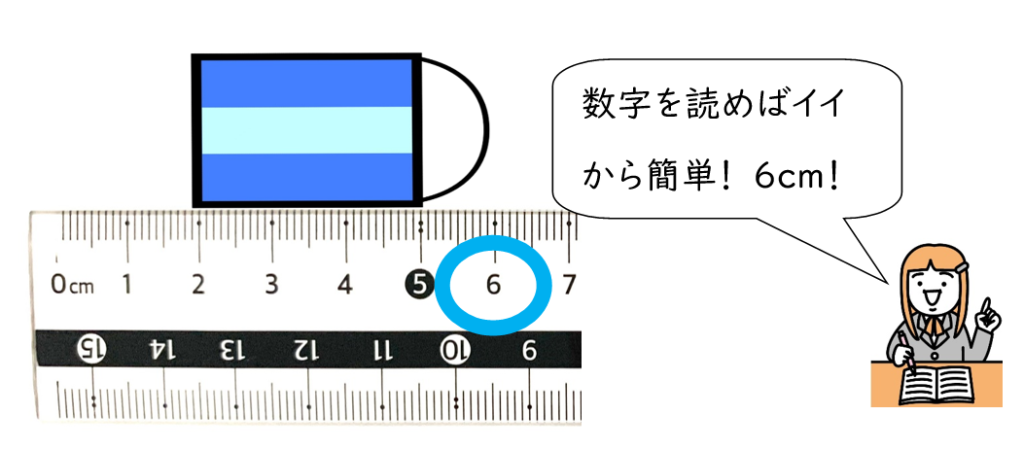

一方、数字の書かれているものさしでは、数字を読むだけで済んでしまいます。

小学2年生の段階では、数字を読むだけでなく、目盛りを読むという経験をさせたいのです。

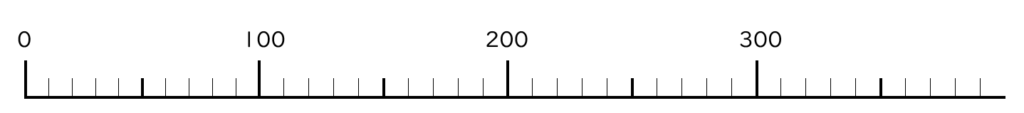

なぜならば、小2の算数では『数直線』の学習が始まるからです。

竹ものさしを使うことで、目盛りを1つずつ数えるという経験をさせましょう。また、竹ものさしには、5や10ずつに印がついています。

この印も数直線を学ぶ上で大事な考えとなります。

(2) 時計の学習へのステップ

小2の算数で大多数の子が躓くのが『時計』の学習です。竹ものさしは時計の学習にも関わってきます。

言わずもがなですが、時計では短い針が時間、長い針が分を表しますよね。長い針が表す分を読むとき、数字は書かれていません。つまり、目盛りを読む必要が出てくるのです。時計を数直線が円くなったものと考えるとイメージしやすいでしょうか。

数字のあるものさしで、数字を見るだけで長さを測定する経験しかしていない子は、長い針が表す分を読むときに、盤上の数字に惑わされてしまうのです。

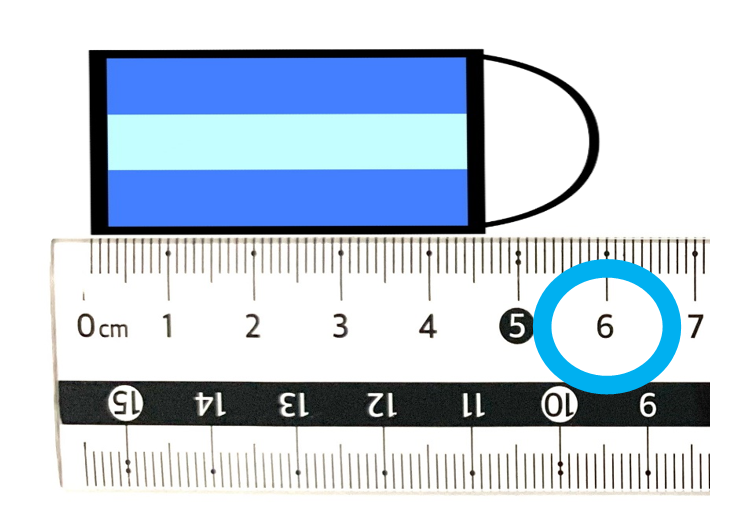

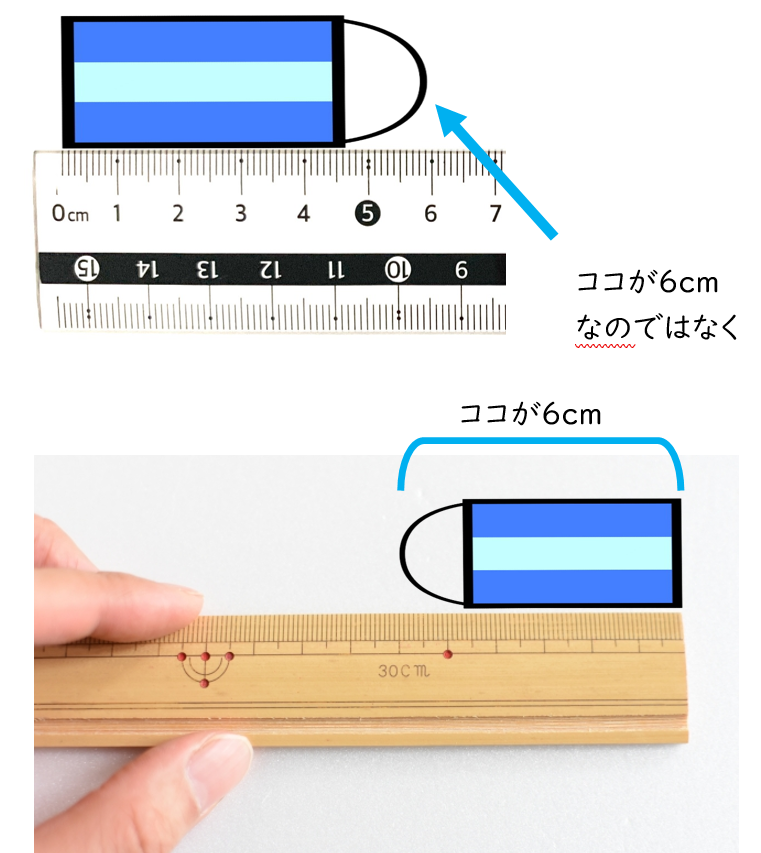

(3) 長さを量として捉える

数字を読むだけで長さを捉えてしまうと、長さを点で捉えてしまいがちになります。長さを線(量)で捉えさせるためにも、数字は不要なのです。

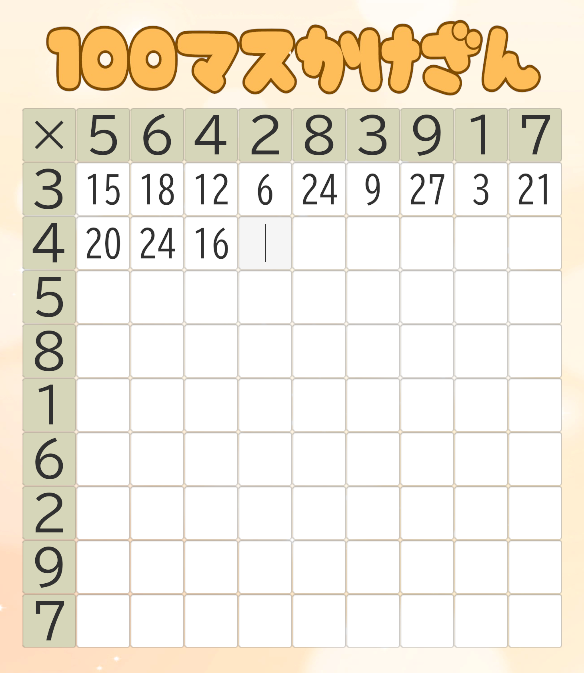

また、数字を読めばいいと考える子は、

上のような誤答をよくしてしまいます。

③ 熱膨張率の違い

物質は、温度によって膨らんだり、縮んだりします。空気をパンパンに入れた浮き輪を水の中に入れると、少し空気が抜けたようになってしまうのはこの影響ですね。

ものさしも物質なので、同じように温度によって膨らんだり、縮んだりします。そして、物質によってこの膨張率には違いがあるのです。

竹の膨張率とプラスチックの膨張率を比較すると、プラスチックの方が竹よりも10~20倍も膨張率が高いのです。つまり、プラスチックのものさしは温度によって膨らんだり、縮んだりしやく、元の大きさとは異なってしまうということです。測定の元となる基準が温度によって不確定になることは望ましくありません。

ただし、プラスチックものさしが膨張しやすいと言っても、気温が10度上昇すると、10cmが0.2mmほど増えるだけですし、そもそも測定物も膨張をします。

④ 日本の伝統工芸として

日本では、竹籠や竹ざるなど、竹を使った様々な伝統工芸が作られてきました。日本の伝統工芸として、昔から竹ものさしを使ってきた名残で、今でも竹ものさしを使っている面もあるでしょう。

⑤ 海外では?

海外では、竹ものさしはあまり使われていないようです。

プラスチックものさしや金属ものさしの方が大量生産が可能であり、安価で、耐久性もあることが理由なようです。

しかし、最近では、自然素材を使用することへの関心が高まっており、持続可能な素材としての竹が注目されてきています。

おまけ:様々なものさし・じょうぎ

ネットでは、様々なじょうぎが売られています。『長さ』の学習だから長さがわかればいい!ということではなく、数直線や時計、幾何学模様の素地となる学習となるといいですね。

コメント